お知らせNews

- お得情報

インスタフォトコンテスト2024年春 開催中!

2024.04.09#京都きもの学院京都本校フォトコンテスト2024春 上記のタグを付けてインスタで写真を投稿! 入賞者には素敵な賞品を贈呈! 投稿期間はGW明けまで! 春のお出かけシーズンですので是非着物でお出かけして...

- 学院からのお知らせ

2024年大河ドラマ「光る君へ」でも話題!十二単の装束着付けが学べる!

2024.03.182024年のNHK大河ドラマ「光る君へ」 で今話題の装束衣裳! 憧れの「十二単」や「束帯」といった 女性・男性の装束衣裳の 着付けがマスターできる 【衣紋道コース】只今4月生募集中です! 当学院の衣紋...

- 学院からのお知らせ

ヘアレッスン~基礎から学べるヘアセット・若見え!似合わせヘアメイク~

2024.03.01京都・滋賀・兵庫にて 「ヘアレッスン4月生」生徒募集! 初心者さん大歓迎! 基礎からじっくり学べて技術がしっかり身に付きます♪ 自分のヘアセットに活かすことはもちろん、 お子様やお友達のヘアをやってあ...

- 学院からのお知らせ

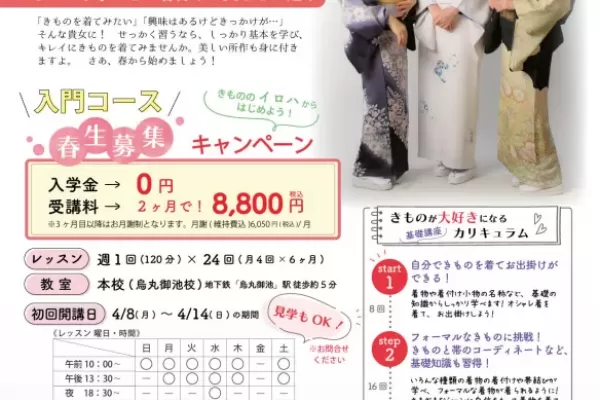

【入門コース 】京都・滋賀 4月生募集【お得なキャンペーン開催!】

2024.03.01しっかり学べる!美しく着こなせる! きもの「入門コース」 2024年4月生募集★ 着付教室として歴史と実績のある当学院で きものデビューしてみませんか? 当学院は、十二単などの装束衣裳の着付けに特化し...

- 学院からのお知らせ

【お仕事紹介あり!】着付師実践講座【成人式着付け・前撮り・袴着付け】

2024.02.29「着物を仕事」にしたい方 「着付師」として現場で活躍したい方! 「着付師実践講座」4月生募集 成人式の振袖のレッスンをメインに 1年(月2回・全24回)毎回テーマを変えたレッスンを行います。 興味のあ...

ご挨拶

京都きもの学院京都本校は「民族衣裳である着物や十二単を正しく普及したい」という思いから1965年に全国で初めて着物の着付教室をスタートしました。

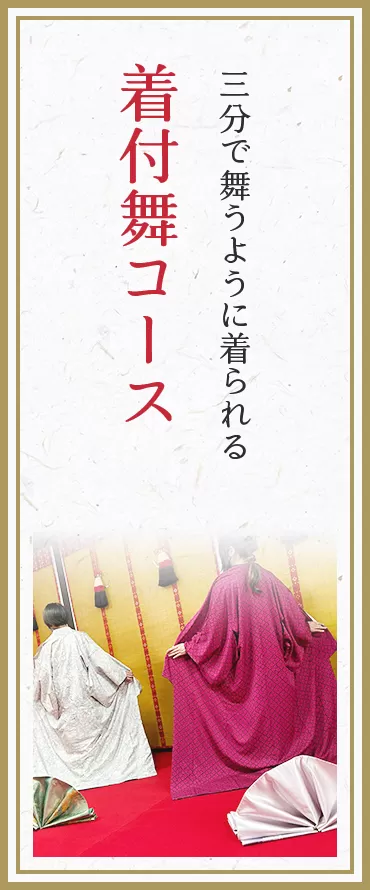

当学院の最大の特徴は、着付技術では最高といわれる「衣紋道」の素晴らしいテクニックを取り入れています。

「最少の手順と最短の時間で最高の着付」を目標としており、きつすぎず、緩まず、体に楽で、流れるように、優雅で無駄のない動作が美しく「見せられる着付」と好評です。

着物のお手入れやコーディネート、冠婚葬祭など必要な知識も同時に学びますので、教養・文化度も高くなります。

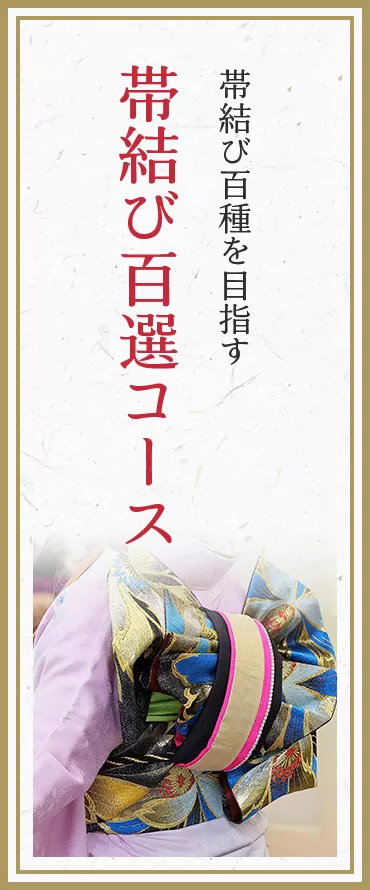

ご自分の着付は「きもの着付入門コース」、他人の着付は「着付師プロコース」、十二単は「十ニ単コース」

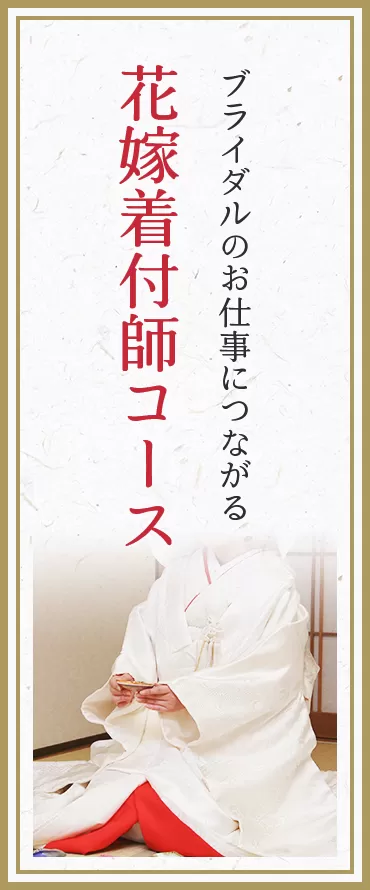

花嫁に関する着付けは「花嫁コース」など、あなたの目的に合わせてお選びください。

選ばれる理由

Reason

-

衣紋道を取り入れた着付

-

内閣府認可の認定証を発行

-

学生の和装教育、行政・地域の活動に協力

コース紹介

Course

着付入門コース

自分で着物を着る方法や人に着付ける方法、カジュアル着物からフォーマルな着物、男性やお子様の着物まで!

着物の着方以外にも「マナ―・立居振舞レッスン」「着物に関する歴史・知識・TPO」など【着物に関するあらゆる事がトータルで学べる】コースです。

着付師コース

ちょっと人に着せたい方から、「きもの」のプロとして活躍したい方まで。着付の経験がない方も基本から学ぶことができます。自分で着るのと他人に着付をするのは全く別物。レッスンに参加するに当たって、着付に関する経験がなくても大丈夫です。

随時入学可能な

短期レッスン

Short Term Lesson

プライベートレッスンPrivate Lesson

貴方だけのためのレッスン。日程や内容を相談して決められます。「毎週決まった曜日・時間に通えない。」、「集中的にレッスンを受けて短時間で資格や技術を身に着けたい。」などお考えの方におすすめです。

着付体験・出張依頼

について

結婚式の花嫁、花婿、列席者や、お正月、成人式、入学、卒業式、パーティー、七五三・・・

など着付けの出張に伺います。

学院ブログ

Blog

4/18 インテックス大阪「バリアフリー展」で車イス着付けのセミナーを行いました!

2024.04.262024年4/18(木)インテックス大阪にて開催された「バリアフリー展」内で車イスのセミナーを行いました。 車イスに座った状態の方に「振袖・留袖・浴衣」の着付けを行いました。 6月には本校(烏丸御...

- 学院のBlog

3月31日「春の認定式&祝宴」をホテルグランヴィア京都にて開催致しました!

2024.04.093月31日ホテルグランヴィア京都にて「春の認定式&祝宴」開催致しました! 今回は30名の生徒さんが認定を受けられました! 一般財団法人民族衣裳文化普及協会の認定資格や 当学院の着付師・花嫁・十...

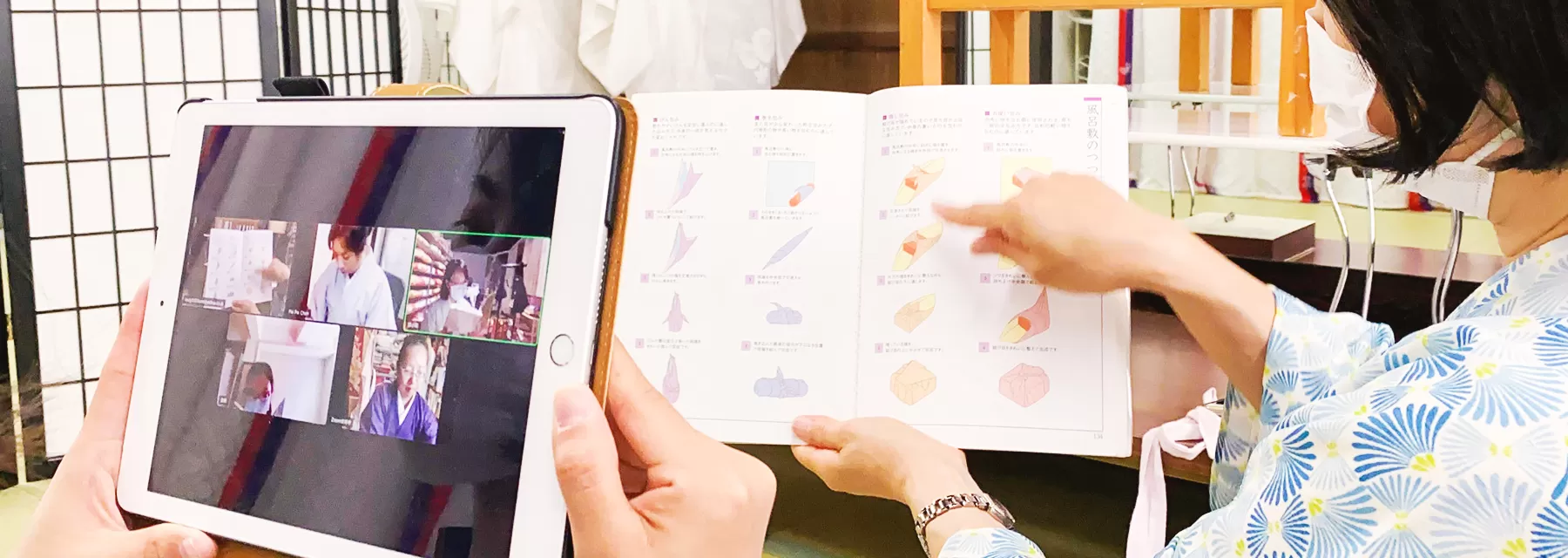

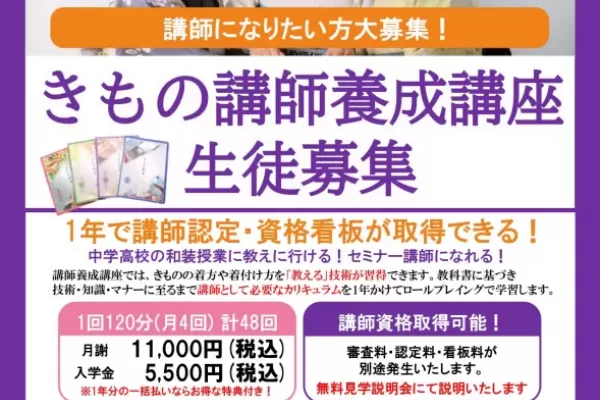

きものを仕事に!【講師になれるコース・着付師になれるコース 4月生募集中!】

2024.03.08【きもの講師養成講座】 着物の講師になりたい方大募集! ・自宅で着付けを教えられるようになりたい方 ・学院の講師になりたい方 1年で講師資格取得可能! きものの教え方が学べます! 資格取得後は 着付け...

- 学院のBlog

【烏丸御池校】日本庭園付きの京町家でゆったりと着物のお稽古!

2024.02.06烏丸御池校は地下鉄「烏丸御池駅」から徒歩5分、阪急「烏丸駅」から徒歩10分の立地にございます。 お教室の近くは「二条城」「御金神社」「六角堂」など、観光で人気の神社仏閣も! お稽古帰りに着物姿で立ち寄...

- 学院のBlog

夢こうろ染めの特別講座!

2024.01.31「夢こうろ染め」の特別講座を行なっていただきました。 夢こうろ染めは、光によって色が変わる染色技法です。 黄櫨染の解説や歴史を聞き・・・ 実際に光を当てて、色が変化する様子を見せていただきました! 表...

インスタグラム

Instagram